「1歳6ヶ月 どんな遊びが好き?」

「モンテッソーリ教育の観点から、どんな知育玩具を選べばいいの?」

1歳半頃の子供は、指先の動きが器用になり、すくう・拾う・つまむといった遊びを繰り返しながら、自分でやってみたい気持ちが大きく育つ時期です。こうした姿を見ると、どのような知育玩具が発達を支えてくれるのか気になるかたもいるでしょう。

モンテッソーリ教育は、子供が自分のペースで学べる環境づくりを重視しており、家庭の遊びにも取り入れやすい点が特徴です。しかし、1歳半の発達段階に合わせてどのおもちゃを選べばよいか、どのように関わればよいか迷う保護者の方は少なくありません。

この記事では、1歳半に合ったモンテッソーリ教育の考え方や、家庭で使いやすい知育玩具の選び方を分かりやすくまとめています。日常の遊びにすぐ取り入れられるポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

※2025年11月26日時点の情報です。

1歳半の発達とモンテッソーリ教育の基本的な考え方

1歳半は、指先や手首の動きが大きく伸び、「自分でやってみたい」という意欲が強く表れやすい時期です。モンテッソーリ教育は、この意欲を大切にし、発達段階に合った環境を整えることで、子供が自分のペースで学べるように支えます。まずは、1歳半ならではの発達の特徴と教育の考え方を確認していきましょう。

小さな手でぐんぐん成長!1歳半の成長期とは

1歳半の子供は、「すくう」「拾う」「つまむ」といった指先の細かな動きを繰り返すことで、物の形や重さを確かめながら理解を深めます。スプーンで豆をすくうような遊びや、小さなボールを拾う動作は、指先を器用に使う練習そのものであり、生活動作の土台にもなる大切な経験です。

例えば、床に落ちた物を拾ったり、小さな穴に物を入れようとしたりする行動は、結果が目に見えてわかるため、「できた」という達成感を得やすい特徴があります。こうした経験を積み重ねることで、集中する時間が少しずつ伸び、次の動作に挑戦する意欲も生まれていきます。

「自分でできた!」を引き出す モンテッソーリ教育との相性

モンテッソーリ教育では、子供が自分で選び、自分の力で進められる環境を整えることを重視しています。1歳半の子供は、手や体をたくさん動かしながら理解を深めるため、結果が目に見えやすく、繰り返しやすいおもちゃと相性が良い時期です。

例えば、はめ込み・通す・積むといった「作業の手順がシンプルなおもちゃ」は、失敗と成功を自然に繰り返すことができ、集中しやすい環境をつくります。こうした経験が、「自分でできた」という自信へとつながります。

さらに、1歳半の子供は大人の動きをよく観察して真似をするため、日常の動作も学びのもとになります。コップを運ぶ、物を棚に戻すといった行動も立派な「発達の練習」であり、モンテッソーリ教育が大切にする部分です。生活の中で自然に成長できるよう環境を整えることで、子供が自分の力で進んでいく姿を実感しやすくなるでしょう。

1歳半に合ったモンテッソーリ知育玩具の選び方

1歳半の子供は、すくう・拾う・つまむなどの動きを繰り返しながら、物の大きさや重さの違いを理解していきます。この成長に寄り添うためには、発達段階に合った知育玩具を選ぶことが大切です。ここでは、家庭で選ぶときに意識しておきたいポイントをわかりやすく紹介します。

「これ、やってみたい!」と感じるシンプルな動きのおもちゃを選ぶ

1歳半は、同じ動作を何度も繰り返すことが多く、その反復が集中する姿につながります。モンテッソーリ教育でも、作業手順が分かりやすい素材が適していると考えられています。例えば、入れる・すくう・通すといった動作は、結果が目に見えやすく、子供が「もう一回」と思いながら繰り返しやすい特徴があります。複雑な仕掛けのおもちゃより、動きが単純で目的が明確なもののほうが、1歳半の発達に寄り添いやすいでしょう。

子供が自分で扱える大きさと重さで選ぶ

モンテッソーリ教育では「子供が自分でできる環境を整える」ことが重要視されています。おもちゃの大きさや重さが子供に合っていると、手に取りやすく、繰り返しの遊びに自然とつながります。大きすぎるおもちゃは持ち運びにくく、細かすぎるパーツは扱いにくいため、1歳半ではつまむ・つかむの練習に適したサイズ感を意識してください。手に収まるボール、大きめの穴に入れられるブロックなどは、この時期に取り入れやすいおもちゃです。

素材の手触りや丈夫さも発達を支えるポイント

1歳半の子供は、触り心地や重さの違いを確かめながら感覚を育てていきます。木の滑らかさや、布のやわらかさなど、触ったときの手応えがわかりやすい素材は、モンテッソーリ教育との相性も良い傾向があります。また、何度も繰り返し扱うため、壊れにくい素材かどうかも選ぶポイントです。耐久性のある木製おもちゃや、手に馴染む自然素材のものは、日々の遊びに取り入れやすいでしょう。

安全面のチェックは必ず忘れない

1歳半では、誤飲につながるような小さなパーツや、尖った部分がないかを大人が確認しておく必要があります。また、ひも状の素材は絡まりの危険があるため、遊ぶときは必ずそばで見守るようにしてください。

モンテッソーリ教育の考え方の中には、「環境を整えることが自立につながる」という視点があります。安全面の下準備をしておくことで、子供が遊びに集中しやすくなり、結果として遊びの幅も広がっていきます。

1歳半におすすめのモンテッソーリ知育玩具6選

1歳半は、指先の動きが一段と器用になり始める時期で、自分でやってみたいという気持ちも強くなります。この年齢の特徴に合わせた知育玩具は、手の動きを繰り返しながら集中力を育て、達成感を味わう経験につながります。ここでは、モンテッソーリ教育の考え方をもとに、家庭で取り入れやすいおもちゃをまとめています。それぞれのおもちゃがどの発達をサポートするかも併せて説明しますので、ぜひ参考にしてください。

対象年齢:1.5歳~

サイズ:26.5 x 26.5 x 4 cm

主な素材:エンジニアリングウッド

「ひらめき育脳! インターロッキングパズル」は、カラフルな19ピースを組み合わせて遊ぶ木製パズルです。複雑な形が多いため、ただ積むだけでなく、形を見比べて「どこが合うのか」を考える経験が生まれます。1歳半の子供は、手元を見ながら動かすことが上手になってくるので、パーツを拾って向きを調整しながらはめ込む動作は良い練習になります。モンテッソーリ教育で大切にされる「観察して違いを見つける」経験にもつながり、形の識別や集中の継続を促します。水性塗料を使っているため、口に触れても刺激が少なく、子供にも扱いやすい作りです。

対象年齢:1.5歳~

サイズ:40 x 40 x 20 mm

「KIKKA(キッカ)」は、香り豊かなひのきを使った日本製の積み木です。特徴的なのは、独自構造の溝が刻まれているピースで、縦・横・斜めと多方向に組み合わせやすく、創造的な組み立てがしやすい点です。1歳半は「拾う・つかむ」の動作が滑らかになってくるため、木の感触を確かめながら持ち上げる経験は指先の発達を後押しします。モンテッソーリ教育の感覚教育にもつながり、木の温かさや重さを感じながら遊べることも魅力です。シンプルな構造で、見立て遊びにも広がりが生まれやすく、発達に合わせて長く使いやすい点も魅力です。

対象年齢:1.5歳~

サイズ:19 x 15 x 18 cm; 1.15 kg

「カラフルプルトーイ」は、6つのブロックと円形ボックスが一体になったプルトーイです。ブロックを箱に入れる、取り出す、形を合わせるなど、1歳半の子供が繰り返したくなる動作がいくつも散りばめられています。ボックスに開いた穴は形合わせの練習になり、視覚で確かめながら手を動かす経験が増えます。また、歩けるようになった子供にとって、引っ張る動作そのものが楽しい活動になるため、探索意欲も満たしやすいおもちゃです。遊び方が分かりやすいため、自分から取り組みやすい点も魅力です。

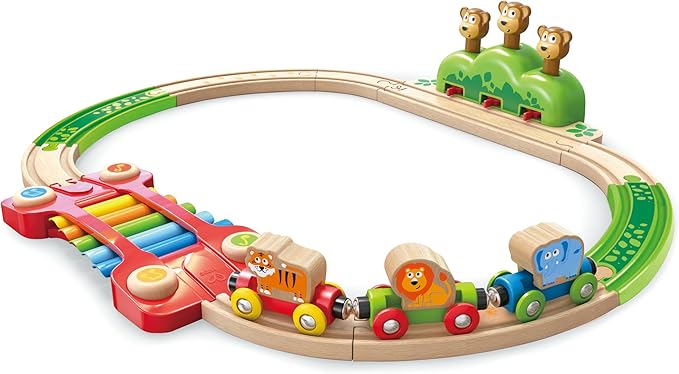

「サウンドレールととびだすおさるセット」は、電池を使わずに仕掛けが楽しめる木製レールのおもちゃです。電車が木琴の上を通ると音が響き、山を通過するとおさるが飛び出す仕掛けがあり、子供の興味を引きつけます。動きと音が結びつくため、「原因と結果」を理解するきっかけにもなりやすいおもちゃです。レールに電車を置く、前に押すといった単純な動作の繰り返しは、1歳半の子供が集中して取り組みやすい活動です。モンテッソーリ教育の「秩序の敏感期」にも合っており、同じ流れを楽しむ姿が見られやすい点も特徴です。

対象年齢:0歳以上

サイズ:17.5 x 13 x 13 cm; 470 g

「ピタリコ」は、31個の吸盤付きパーツが入っており、壁や床に貼りつけながら形づくるおもちゃです。吸盤を押す、引っ張るという動作は、1歳半の子供が無理なく挑戦しやすい指先の練習になります。立体的に組み立てるだけでなく、壁を使って横方向に広げる作品作りも楽しめるため、空間のとらえ方にも触れられます。濡れても扱いやすい素材で、お風呂遊びにも使える点は家庭で取り入れやすいポイントです。自然由来の塗料を使用しており、口に入れてしまう時期でも扱いやすい設計になっています。

対象年齢:1.5歳~

サイズ:17 x 29 x 5.3 cm

主な素材:プラスチック

「Spike the Fine Motor Hedgehog Puzzle Playmate」は、ハリネズミ型のベースに10個のピースを差し込んで遊ぶ知育玩具です。色ごとに形が異なるため、視覚で違いを捉えながら手の動きを調整する経験ができます。1歳半の子供は、穴の位置に合わせて向きをそろえる動作が挑戦しやすく、短い時間でも取り組みやすい構造です。指先でピースをつまんで差し込む動作は、細かい手の使い方を学ぶ練習にもなり、集中の入り口として取り入れやすい遊びです。軽い力で扱えるため、繰り返しやすく達成の流れがつくりやすい点も魅力です。

モンテッソーリ教育を家庭で取り入れるための環境づくり

モンテッソーリ教育の特徴は、子供が自分の力で活動を進められるように環境を整えることです。特別な道具がなくても、家庭の中を少し工夫するだけで、子供が主体的に動きやすい空間をつくれます。ここでは、1歳半の子供が無理なく取り組める、家庭での環境づくりのポイントをまとめています。

「自分で取り出して戻せる」仕組みをつくる

家庭でモンテッソーリ教育を取り入れる際に大切なのは、子供が自分でおもちゃを選び、取り組み、終わったら戻すという一連の流れをつくることです。低い棚にトレイや箱を置き、1課題1セットで準備しておくと、遊びの始まりと終わりが分かりやすくなります。

この仕組みがあると、子供は自然と「自分でできること」が増え、主体的な行動を取りやすくなります。また、棚に並べる種類を少なくしておくことで、迷いやすさを減らし、集中しやすい環境が生まれます。

生活の動作をそのまま学びにしていく

モンテッソーリ教育では、暮らしの中にある動作が大切な学びと考えられています。1歳半の子供は、大人の動きをよく観察して模倣するため、日常の小さな作業を経験できる場面を意識的に取り入れると良い流れが生まれます。

例えば、タオルをたたむ動きを一緒にやってみる、軽いものを運ぶ役割をお願いするなど、子供が関わりやすい動作から始めるのがポイントです。複雑な作業ではなく、結果が分かりやすい動作ほど挑戦しやすく、成功体験にもつながりやすくなります。

大人は「静かなサポーター」として関わる

モンテッソーリ教育では、大人の役割を「必要なときだけ手を差し伸べるサポーター」と考えています。子供が自分で進めようとしているときに細かく指示したり、すぐに手伝ったりすると、子供のペースが乱れやすくなります。

まずは子供の様子を静かに観察し、難しそうな場面だけ簡単な見本を示す程度で十分です。できたことに対して過度な評価をするのではなく、取り組み方や工夫したところを言葉にして伝えると、子供が次のステップに進みやすくなります。

まとめ|1歳半の「やってみたい」を支えるおもちゃ選びのポイント

1歳半は「自分でやりたい」という気持ちが大きく育つ時期です。指先をたくさん動かしながら、見たものに合わせて手を動かすことが少しずつ上手になっていきます。モンテッソーリ教育は、この年齢の育ちに寄り添い、子供が自分のペースで挑戦できる環境づくりを大切にしています。知育玩具はその環境のひとつとして、子供が集中しやすい流れをつくる役割を持っています。

知育玩具を選ぶときは「どの動きを育てたいか」「子供が興味を持ちやすいか」という考え方が役立ちます。すくう・拾う・つまむなど、今まさに発達している動きに合う玩具を選ぶと、子供の「できた」という達成感につながりやすくなります。また、色や形の違いに気づいたり、何度も繰り返したりする活動は、集中しやすい1歳半にとって続けやすい学びの時間になります。

家庭で取り入れる際は、おもちゃを低い棚に置く、1課題1セットで準備するなど、子供が自分で選べる仕組みをつくることがポイントです。難しい声かけや特別な準備は必要ありません。できるだけシンプルな環境に整えることで、子供のペースで遊びを進めやすくなります。

今回紹介したおもちゃは、どれも1歳半の発達に合わせて取り組みやすい動きが含まれており、家庭の中で自然に取り入れられるものばかりです。日々の遊びに少しずつ取り入れながら、子供の「やってみたい」という気持ちを丁寧に育てていきましょう。

#知育玩具 #1歳半 #モンテッソーリ教育 #おすすめ #知育 #指先知育 #知育レッスン #知育ママ

参考文献

北海道ひまわりの北竜町 明るい農法.“発育・発達の様子 【発達の目安】”.http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/pdf/sukusuku/5.pdf,(参照 2025-11-26)